家族の加入について

家族が「被扶養者」の資格を得るためにはソニー健保の『認定』を受ける必要があります。「税法上は被扶養者だから」「配偶者だから」といって無条件で認定されるわけではありません。

認定を受けるためには「被保険者と一定の親族関係にあること」、「主として(※)被保険者の収入によって生活していること」が大前提の条件となり、そのほか各種条件を満たす必要があります。

- ※主として・・・

生計費の2分の1以上を被保険者により援助されていることが必要ですが、これはあくまでも目安です。認定対象者の収入、被保険者の収入により認定を受ける実態と著しくかけ離れていたり、社会通念上妥当性を欠くと見なされた場合は認定されない場合があります。

- POINT

-

- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

- 被扶養者の異動があった場合は、実働5日以内に届出をしてください。

被扶養者資格確認チャート

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

- 配偶者(内縁でもよい)

- 子、孫

- 兄弟姉妹

- 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

- 上記以外の三親等内の親族

- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子

- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

| 同居 | 別居 | 住民票上同一世帯に属している(世帯主が1人)

|

|

|---|

国内居住要件

健康保険法等の一部を改定する法律(令和元年法律第9号)により、健康保険法第3条第7項等が改正され、被扶養者の要件に国内居住要件が追加されました。(令和2年4月1日施行)

住民票が日本国内にある方は、原則として「国内居住」要件を満たしますが、日本国籍を有しない方で医療を受けることを目的として滞在する方は扶養申請をすることはできません。

なお、日本国内に住民票がない場合も、外国に一時的に留学をする学生や外国に赴任する被保険者に同行する家族等については、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして特例的に扶養申請を行うことができます。以下の表を確認し「申請可」に該当する場合は、届出書類と一緒に各添付書類を提出してください。

添付書類について

| 申請可 | 申請不可 | |

|---|---|---|

| 事由 | 添付書類 | |

| ①日本国内に住所を有する方 | 住民票(コピー不可) ※外国籍の方のみ添付必須 |

❶日本国内に住所を有しない方 |

| ※①には該当せず、次の②~⑤に該当の場合は例外的に申請可 | ※❶には該当しないが、❷❸に該当の場合は申請不可 |

|

②外国において留学をする学生 |

査証(コピー)、 在学証明書(原本)、 入学証明書(コピー)等 |

❷「医療滞在ビザ」で来日した方 ❸「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した方 |

③日本からの海外赴任に同行する家族 |

査証(コピー) | |

④海外赴任中に被保険者との身分関係の変更が生じ、新たな同行家族とみなすことができる方 ※海外赴任中に生まれた被保険者の子 |

出生や婚姻等を確認する書類(原則、原本) | |

⑤観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している方 ※ワーキングホリデー、青年海外協力隊 等 |

査証(コピー) | |

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の別、年間収入により判断されます。

年間収入の判定については、2025年10月1日より19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。

| 同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |

|---|

- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

被扶養者認定の収入条件

被扶養者『認定』の対象家族であっても、次に挙げる収入条件を満たす必要があります。

- ※必ず下記[A][B]の収入条件の双方をクリアしなければ認定できません。

- ※健保の収入とは、生活費に充当できる全てのものを含みます。

給与(賞与、専従者給与収入も含む)、年金(遺族・障害含む)、恩給、利子、配当、事業収入、傷病手当金、出産手当金、他者からの仕送り、その他現金収入、現物収入など - ※同一世帯に収入のある者が複数いる場合

健保では、収入が多い者が主として認定対象者の生計維持を行なっているとみなします。収入のある者が複数いる場合は、それぞれの収入を比較し、一番収入の多い者の被扶養者であるとします。

ただし、双方の収入額が同程度(年収の差額が多い方の1割以内)である場合は、扶養認定の申請をした者の被扶養者とします。

しかし、差額が1割以内であっても、主たる生計維持者となり得てないと判断したときは、被扶養者として認定することができません。

例:共稼ぎ夫婦が子供の扶養申請をする場合

被保険者の年収>=配偶者の年収⇒被保険者の扶養

被保険者の年収<=配偶者の年収⇒配偶者の扶養

この条件は形式的に満たしていれば被扶養者として当然に認定されるというものではありません。

上記の数字は認定を行う上での基準の1つであり、ほかの扶養義務のある親族の方の収入等、個々の具体的事情を十分把握・勘案し認定作業を行います。

[A]年収について

年収算出のイメージ

直近3ヶ月の収入から、これから先1年間の年収見込みを推測します。

年収の出し方

- 給与収入{(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数)

- ※給与、賞与とも、税控除前の総支給額。通勤交通費も含みます。

- ※専従者給与収入の場合は、前年度の確定申告書にて申告した金額です。

- ※『源泉徴収票』は、直近の収入が確認できないため、認めていません。

- 年金、恩給収入支給金額×支給される回数<年金は6回、恩給は4回>

- ※介護保険料控除前の支給金額

- 雇用保険受給(基本手当日額×360日)

- ※雇用保険受給中は、原則は扶養にできませんが、

(基本手当日額×360日)<130万円(年齢などに応じて150万円、または180万円)>の場合のみ申請可です。 - ※基本手当日額が3,611円(年齢などに応じて4,166円、または4,999円)以下

- ※雇用保険受給中は、原則は扶養にできませんが、

- 自営業

- ※詳細については、こちらをご確認ください。

- ※上記詳細をご確認いただいた上で、直接的必要経費として申告される場合は直接的必要経費申告書をご提出ください。

[B]同居・別居による収入条件

同居・別居の判断はこちらをご確認ください。

| 同居・別居共通条件 |

|

|---|---|

| 別居の場合 |

|

この条件は形式的に満たしていれば被扶養者として当然に認定されるというものではありません。上記の数字は認定を行う上での基準の1つであり、ほかの扶養義務のある親族の方の収入等、個々の具体的事情を十分把握・勘案し認定作業を行います。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

- 参考リンク

「年収の壁」とは

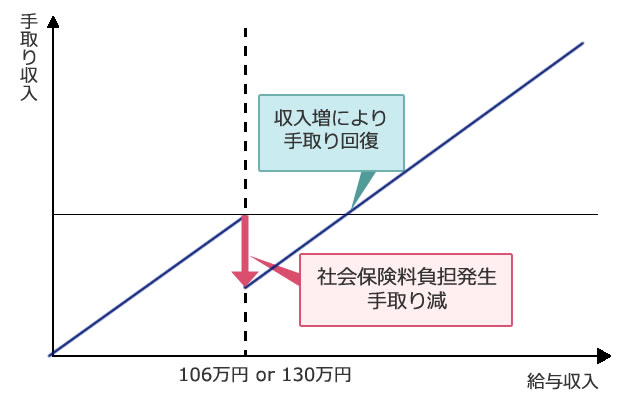

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。

健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。

社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

| 年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額8万8,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |

|---|---|

| 年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |

- ※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。

(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。

社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。

- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。

- ※最大2年間の措置。

認定日について

被扶養者資格を認めた場合の認定日は次のいずれかによります。

(1)書類返戻のない場合

被保険者資格取得日または認定対象事由発生日の翌日から実働5日以内に、扶養認定の申請書類が事業主(提出先)で受付受理され、さらに実働5日以内に健保で受付受理されたとき

- ※事業主(提出先)がソニー健康保険組合の場合は、認定対象事由発生日の翌日から実働5日以内に受付受理されたとき

家族が離れて暮らしているときの送金

被扶養者の誰かが家族と離れて生活しているとき、被保険者から別居者の収入以上の送金がされていて、その送金によって主として生計が維持されていなければなりません。

- ※被扶養者の収入以上の送金を行う申請をしていても、送金額がクリアされているだけでは扶養に認定されない場合もあります。

- ※申請する被扶養者の方と、他に同居している方との生計費の比較、送金後の被保険者宅との生計費の比較、人事院の統計調査による全国都道府県別標準生計費などをもとに、『被保険者の方の送金によって、主としてその被扶養者の方の生計が維持されているか』を総合的に判断し審査した上で、扶養認定をいたします。

仕送りをチェックする審査

ソニー健保では、被保険者と別居されている家族を対象に毎年『送金審査』を実施し、「被保険者によって離れている家族の生計が維持されているかどうか」を確認を行います。審査の際には仕送りしていることの証明が必要になりますので、ソニー健保の指示に従って提出してください。詳細はこちらを参照してください。

ソニー健保では生活費の手渡しは送金として認めておりませんので、必ず証明ができる形で行ってください。

なお、遠隔地の学校に在学中の子どもの扶養維持は親の責任であり、そのための送金は当然のこととみなされますので、審査は行わないことを前提としています。

こんなことにご注意ください

送金証明が揃わない場合、被扶養者としての資格を削除します。送金証明は必ず保管しておいてください。

- 参考リンク

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。

- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。

- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。

- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。

- 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。

- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。

- 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)

国民年金第3号被保険者について

国民年金第3号被保険者の対象となる条件、該当しないケースなど、詳しくは下記をご参照ください。